仏壇

【代付仏壇】唐木仏壇

喜福(きふく)

万寿(まんじゅ)

新朝霧(しんあさぎり)

灯(ともしび)

鳥海(ちょうかい)

空(そら)

【台付仏壇】唐木仏壇(地袋付)

香蓮(かれん)

元光(げんこう)

天寿(てんじゅ)

【台付仏壇】和モダン仏壇

箱根(はこね)

和洋(わよう)

渚(なぎさ)

【台付仏壇】家具調仏壇

矢車草(やぐるまそう)

バイオレット

カトレア

ロアール

コンソール

イフ

【上置仏壇】唐木仏壇

玄徳V(げんとく)

出〆(でしめ)

ダルマ総張

【上置仏壇】家具調仏壇

ロアール

ニコル

アイリス

仏具・仏像・位牌

仏具

天祥セット

花鳥セット

地花セット

家具調仏具

陶彩

雅

花恋型

仏像

桧木六角座

桧木丸座

桧木日蓮

位牌

板位牌

回出位牌

家具調位牌

仏壇の飾り方

お仏壇の飾り方と仏間

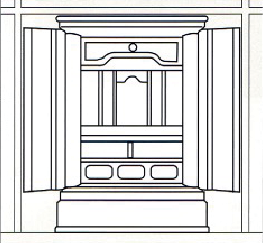

一間仏間用仏壇

間口が3尺(90cm)以上のお仏間や、広いお部屋に安置するのに最適です。

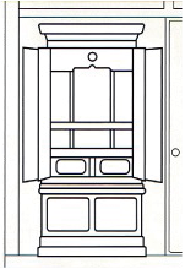

半間仏間用仏壇

地袋のないお仏間、またはお部屋のどこにでも安置できる一般的なサイズです。

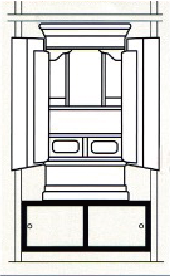

地袋付仏間用仏壇

お仏間に地袋があり、仏壇の高さが取りにくい場所に安置するのに最適です。

上置用仏壇

お仏間がなく、タンスなどの上に安置するサイズです。主に都市型住宅や団地向きです。

飾り方の一例

一間仏間用仏壇

半間仏間用仏壇

上置用仏壇

家具調(上置)用仏壇

仏壇の基礎知識

仏壇とは?

日本に仏教が伝来し、白鳳時代(645~710年)に天武天皇がさかんに奨励する中で、貴族が競って持仏堂を建てるようになりました。この仏堂が仏壇の原形といわれ、それが家の中に入って、現在に仏壇の歴史を作ってきました。 最も古い原形は法隆寺に現存する玉虫厨子といわれ鎌倉時代から普及しはじめ、一般大衆に広まっていったのは、江戸時代からです。 仏壇は、自分の家の宗派の本尊とご先祖様をまつる場所ですが、大きさにかかわらず、仏壇は、仏教で説く世界の姿をかたどっています。 仏壇にはかならず、一段高くなった須弥壇と呼ばれる本尊を安置する壇があり、須弥壇(しゅみだん)とは、仏教世界の中心にそびえ立つ須弥山をたとえたものです。

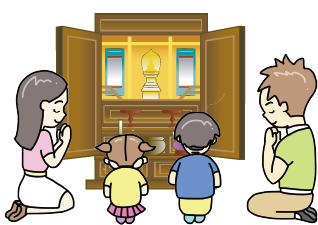

仏壇は家の中にむかえた仏堂、すなわちお寺と同じなのです。 お仏壇を一家の心のよりどころとして常にきれいに正しくおまつりし、少なくとも朝夕には家族揃って御仏に合掌しご挨拶する習慣を養いましょう。

仏壇の選び方

まず最初に据える場所を決めます。

- 神棚と向かい合わせに置かないようにしましょう。向かい合わせに置いてしまうと、どちらかに礼拝をする際、どちらかにお尻を向けてしまうことになり、神仏に対し失礼です。

- 心静かに、日々の礼拝のしやすい場所にしましょう。また、仏壇の上に物入れがあるところは避けましょう。仏壇の上に物を置くことも避けましょう。

- 仏壇の向きは宗派に良い諸説がありますが、どの宗派も北は避けているようです。

- 礼拝する時の目の高さより少し高い位置に本尊が位置する大きさがよいでしょう。 また、周囲と合わせた大きさがよいでしょう。部屋が狭い場合はタンスの上などに置くこともあるかと思いますが、揺れる際に落下しないようしっかり固定する必要があります。

- 仏壇以外にも本尊、位牌、各種仏具、等々が必要になります。すべて宗派に見合ったものが必要になります。ご予算に合わせてご用意いたします。

本尊のまつり方

仏壇は本尊をまつるところですので、本尊を迎えてはじめて礼拝の対象となります。お寺に相談し宗派に見合った本尊を迎えましょう。また、大きさは仏壇に見合ったものにしましょう。 本尊は一体安置が原則です、一つの仏壇に異なる本尊をまつることはさけましょう。

仏壇の豆知識

27日は「仏壇の日」

日本書記29巻に西暦685年3月27日、天武天皇が「諸国の家ごとに仏舎を設け、仏像と経を置き、礼拝供養せよ」と詔を発せられたのが仏壇の始まりとされている。

唐木仏壇のグレード

黒丹・紫丹・鉄刀木などの唐木は、近年極めて貴重な素材となっています。唐木材を多く使っているものほどグレードが高く、耐久性に富み、高級品ということになります。加工方法から分類すると高価なものから、【四方練り】【三方練り】【二方練り】【軸練り】【杢張り】【転写】となります。

- 芯材に四方から厚さ5~7cmの唐木を貼り合わせています。

- 芯材三方から唐木を貼り合わせています。

- 芯材二方から唐木を貼り合わせています。

- 芯材前方から唐木を貼り合わせています。

- 厚さ0.2mmにスライスした唐木を貼り合わせています。

- 白木に唐木の木目を印刷しています。

仏壇の塗装

仏壇の塗装を大きく分ければ、材質の特色を素朴に美しく引き出す【オープン仕上げ】と鏡面のように艶のある【厚塗り仕上げ】があります。いずれにしても仏壇の美しさを引き出す塗装は最終工程における職人芸の極致を示す方法です。

【オープン仕上げ】漆工技術のひとつである摺り漆仕上げを、漆ではなく科学塗料で行うもので、材質の持つ美しさ、特色を最大限に引き出し、木地の本来持っている風合いをそのまま見せます。

【厚塗り仕上げ】鏡面仕上げとも言われています。厚めの塗装面で仏壇の木地を保護するものですが、鏡面状の塗装面は一層仏壇本体の豪華さを引き立てます。

仏壇の大きさについて

【胴長タイプ】胴全体の戸幅を尺寸法で呼び分けられています。

例:1尺8寸の戸幅の仏壇=18号 2尺の戸幅=20号 2尺2寸の戸幅=22号

【上置別台】前数字が戸幅、後ろ数字が高さを表しています。

例:18×45=戸幅が1尺8寸で高さが4尺5寸を示す 20×43=戸幅が2尺で高さが4尺3寸を示す。(カタログによっては戸幅と高さが逆に表記されていることもあります。)

【上置仏壇】高さと名前で表記しています。

例:23号上置○○ 16号上置○○

毎日のお勤めの作法

仏壇の内扉を開きます

朝起きて、顔や手洗いをすませた後に仏壇の内扉を開きます。

仏飯と湯茶を供えます

仏飯と湯茶は「お初(はつ)」と呼ばれる、家の人が口をつける前のものを供えます。その後、ろうそくに火をつけ線香を供えます。宗派により線香の本数が変わりますので、ご住職に相談しましょう。

リンを鳴らし、手を合わせ、礼拝しお経をあげます

朝には、今日一日健康で楽しく過ごせますよう御仏(みほとけ)の御加護(ごかご)を念じましょう。

朝食をとり、かだづけをします

仏壇の仏飯と湯茶をかたづけ、ろうそくの火を消します。通常、おつとめは朝夕の2回行われます。仏壇に供えた仏飯は、なるべく早くさげて、おさがりとしてありがたく頂戴しましょう。湯茶も植木などにかけ施しをする心がけが重要です。

夕方のおつとめの後、ろうそくの火を消し内扉を閉じます

夕方は就寝前に、おつとめを行い、一日を無事過ごせたことを感謝するとともに、一日の反省をしましょう。最後に、ろうそくの火を消し忘れていないかきちんと確認し、内扉を静かに閉めます。